ホール・オブ・フェイム・ウィークエンド(Hall of Fame Weekend)日曜日の野球殿堂入り式典(induction Ceremony)を終えると一段落つきます。

しかし式典の翌日にあるレジェンズ・オブ・ザ・ゲーム・ラウンドテーブル(Legends of the game Roundtable)は、大変価値あるイベントになりますので、ここでぜひご紹介させていただきます。

レジェンズ・オブ・ザ・ゲーム・ラウンドテーブルは、殿堂入りを果たした選手たちによるトークショーです。

月曜日の開催であること、また本イベントは野球殿堂博物館の会員のみがチケットを購入し参加できるイベントのため、参加者が限定されます。

そのため、日曜日はあまり近くに感じられなかった殿堂入り選手を間近で見る機会の一つになります。

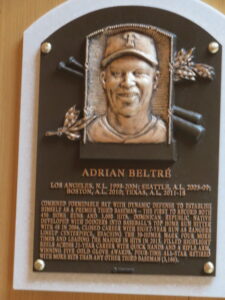

新メンバーのプラーク見学

2024年7月21日。9:30に野球殿堂博物館に到着しました。

レジェンズ・オブ・ザ・ゲーム・ラウンドテーブル開始まで1時間ありますので、Plaque Galleryに足を運びます。

前日まで掲示されていなかった新メンバーのプラークが飾ってあります。

|

|

この日は運がいい事に新メンバー3氏がメディアの撮影に応じており、家族との写真撮影を見学する場に出くわしました。規制線が張られていましたが、ファンが少なかったので3氏を至近距離で確認する事ができました。

|

|

|

この撮影が終わると一般のファンに公開されますので、みな列を作って記念すべき掲載初日のプラークを思い思いに撮影します。

|

|

レジェンズ・オブ・ザ・ゲーム・ラウンドテーブル

新プラークの写真を撮ったら、レジェンズ・オブ・ザ・ゲーム・ラウンドテーブル会場に移動します。

会場は2019年はInduction Ceremonyと同じクラーク・スポーツ・センターでしたが、2024年はダブルディ・フィールドで開催です。通常はダブルディ・フィールドで開催されるこのイベント2019年前後はダブルディ・フィールドの工事の関係で場所を変えていたとスタッフから説明を受けました。徒歩5分で移動可能です。有難いです。

|

|

前日のフォーマルなInduction Ceremonyとは異なり、カジュアルのトークショーと言えるこのイベント。MCがイベントをリードし質疑応答形式で約1時間行います。2019年はレジェンドがジョークを言い合い笑いの絶えませんでした。2024年も同様でしたが脱線具合はおとなしい感じがしました。

ヘルトン氏は松井稼頭央氏とのエピソードを語っていました。

このイベントはYoutubeで視聴ができます。

|

|

|

Induction CeremonyはVIP席でもステージと距離があります。大型スクリーンはありますが、双眼鏡を持参しないと見えません。しかしながらレジェンズ・オブ・ザ・ゲーム・ラウンドテーブルは参加するファンも少なく、レジェンドとの距離が近い点が大きなメリットです。

前方は選手との距離が近いですが、フェンスと被ってしまいます。

写真は取りにくいと思います。

後方席はフェンスと被りませんので、目視でも写真の撮影でも見やすいです。

自由席ですのでご自身の判断で場所を決めることができます。

約1時間のイベントでしたが、この日も天気が良く球場の客席で見学しますので、暑さ対策は必須です。

|

|

|

新メンバーのサイン会

新メンバーは最終日も忙しい様子。

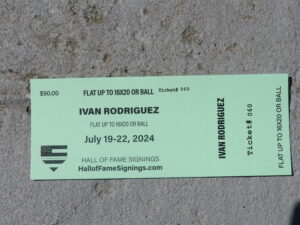

レジェンズ・オブ・ザ・ゲーム・ラウンドテーブル後は12:30からサイン会が開催されました。有料のサイン会で定員がありますのであらかじめチケットを購入する必要があります。

|

|

サインをお金で買う事の良し悪しはファン一人ひとりの判断です。丁寧なサインをもらえ、サインが本物である事の証明書も発行してくれます。筆者にとっては、長年、応援していた選手が自分だけのために丁寧にサインをしてくれるので、有料でもこのような機会があることには賛成派です。

この記事のライター

名前:五十嵐和彦

名前:五十嵐和彦

訪問期間:2024年7月18日~22日

プロフィール:1988年のキングドーム(シアトル)でのボストン戦がメジャーリーグ観戦の第一歩。その後1990年にはテキサスでノーラン・ライアン投手の試合を観戦。1995年には野茂英雄投手がメジャーデビュー戦をサンフランシスコで観戦。イチロー選手がメジャーデビューした2001年にはシアトルでオールスターゲームを観戦。以降毎年渡米し2016年に30都市での観戦を達成した。

クーパーズタウンは、2024年を入れて6度の訪問をしており、うち4回は野球殿堂入りイベント(インダクションセレモニーなど)。